"Ich musste sehen, lieben und abgeben" Rudolf Zwirner: Eine Erfolgsgeschichte #2

11. Dezember 2019 • Text von Anna Meinecke

Rudolf Zwirner hatte sie alle – Warhol, Richter, Beuys. Er ist ein Urgestein nicht nur der deutschen Kunstszene. Seine erste Galerie gründete er 1960 in Essen, zog dann weiter nach Köln. Dort erfand er 1967 den Kölner Kunstmarkt, die erste Kunstmesse weltweit. Im Alter von 86 Jahren hat Zwirner nun gemeinsam mit Nicola Kuhn seine Autobiografie herausgebracht. Mit gallerytalk.net spricht er über spirituelle Räume für Kunst und seinen erfolgreichen Sohn, den Galeristen David Zwirner.

Peter Ludwig und Rudolf Zwirner im Coffeshop, New York, 1969. ZADIK, Foto: Guido Mangold.

Der ersten Teil unseres Interviews mit Rudolf Zwirner könnt ihr hier nachlesen.

gallerytalk.net: Immer mehr Personen, die früher als Galerist*innen gearbeitet haben, nennen sich jetzt Kunstagenten oder haben keine festen Räume mehr. Was halten Sie von solchen Alternativen zum klassischen Konzept der Galerie?

Rudolf Zwirner: Überhaupt gar nichts. Es muss in jedem Fall einen Raum geben, das ist die Voraussetzung. Ein Galerieraum, in dem ein Künstler seine Werke zeigen und der Besucher die Werke sehen kann. Es muss die Begegnung mit einem Künstler von einem Händler vertreten möglich sein. Wir brauchen einen spirituellen Raum und nicht irgendeine Fabrik. Keine Flugzeughalle, wo eigentlich Flugzeuge reingehören und jetzt Bilder drin sind! Ich sollte mal eine Galerie bei Tiffany & Co. leiten. So etwas geht gar nicht.

In Tokio gibt es Ausstellungsräume bei Hermès, Louis Vuitton und seit Neuestem auch bei MCM …

So ist es. Und dann werden irgendwelche Kunstzeitschriften rausgebracht, die voll sind mit Modekram. Da geht es nicht mehr um eine wirkliche Auseinandersetzung mit einem Künstler oder seinem Werk.

Sie sorgen sich, dass Kunst zum Beiwerk wird?

Das Kunstwerk muss der zentrale Diskussionspunkt sein. Es darf nicht darum gehen, was es kostet und ob es morgen doppelt so viel wert ist. Wenn ich heute eine Galerie hätte, würde ich bei der Eröffnung einen Einführungsvortrag halten und dann den Künstler bitten, ein paar Worte zu sagen. Unter den Anwesenden soll ja eine Auseinandersetzung mit den Arbeiten angestoßen werden. Ihre Generation geht durch eine Ausstellung und fühlt sich oftmals gelangweilt. Wenn ich mit Ihnen durch eine Ausstellung gehen würde, wären sie nachher nicht gelangweilt. Sie würden sich fragen, ob Sie bislang vielleicht etwas verpasst hätten!

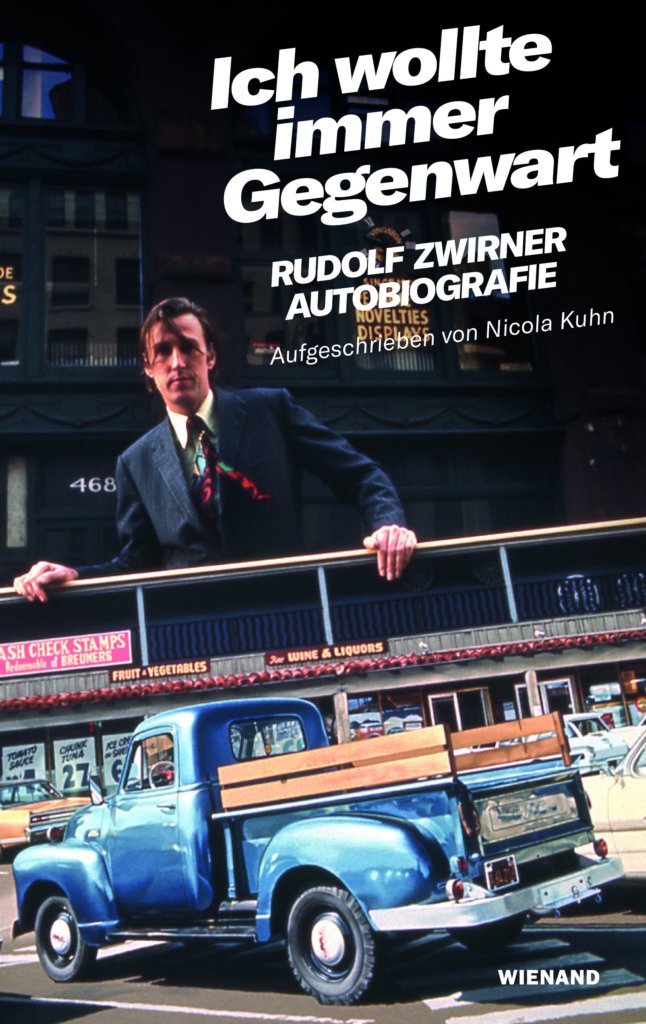

Rudolf Zwirner: “Ich wollte immer Gegenwart”, Autobiografie, aufgeschrieben von Nicola Kuhn. © Wienand Verlag.

Sind Sie ein Fan von Vernissagen?

Das Wort „Fan“ verwende ich ungern. Ein Fan glaubt: „Da ist was los, da kommen andere Leute, da trinken wir einen Schnaps oder einen Wein.“ Das interessiert nicht. Vernissagen sind notwendig und können hervorragend sein. Nämlich dann, wenn Menschen in der Bereitschaft zusammenkommen, sich mit der Kunst, die ausgestellt ist, zu befassen. Davon bin ich Fan – wobei das wirklich ein bisschen seltsam klingt.

Woher haben Sie ihr Gespür für Ästhetik?

Ich hatte mit sechs oder sieben Jahren schon an die 2000 Postkarten mit historischen Bildern gesammelt. Ich kannte Botticelli, wusste den Unterschied zwischen Quattrocento und Cinquecento. Ich habe mich immer mit Kunst beschäftigt – zunächst eben mit Postkarten. Dummerweise bin ich 1933 geboren. In meiner Jugend während des Nationalsozialismus gab es keine Moderne Kunst. In Wirklichkeit habe ich Kunst also wohl erst in den 50er Jahren kennengelernt.

Besitzen Sie noch Teile der Postkartensammlung?

Nein, die sind alle im Krieg verschwunden. Aber ich habe ja dann angefangen, Kunst zu sammeln!

Rudolf Zwirner, 2019, mit Werken von Jakob Mattner (Lichtdrucke) und Franz West aus seiner Sammlung

Foto: privat. © Jakob Mattner, Franz West.

Fiel es Ihnen als Liebhaber manchmal schwer, mit Kunst zu handeln, Arbeiten also wieder abzugeben?

Ich habe Kunst nie angekauft, weil ich ein Wertobjekt haben wollte, sondern um mich damit auseinanderzusetzen. Wenn eine Arbeit ein paar Wochen in meinem Hause war, hatte ich ihren geistigen Mehrwert bereits verkonsumiert. Dann konnte ich die Arbeit abgeben. Nur so konnte ich auch eine neue Arbeit kaufen. Ich musste etwas sehen, lieben und abgeben. Wieder etwas sehen, lieben und abgeben. Ich bin nie reich geworden. Wie Sie sehen, sitze ich hier in einem vernünftigen, großen Haus. Ich bin 86 Jahre alt. Bis heute beschäftige ich mich mit Kunst, aber ich weiß von keinem meiner Bilder, was es wert ist. Interessiert mich auch gar nicht.

Sie haben die erste Fettecke von Beuys ausgestellt. Sind Sie stolz auf solche Wegmarken?

Da brauche ich überhaupt nicht stolz sein! Die habe ich ausgestellt – aber nicht, weil ich so toll bin. Ich habe einen Abend mit Allan Kaprow geplant. Herr Beuys war natürlich eingeladen. Er kam und stellte die Fettecke einfach aus. Gegen meinen Willen! Er hat die Veranstaltung benutzt, um auf die Fettecke aufmerksam zu machen. Heute ist das Kunstgeschichte, aber mit mir hat das nichts zu tun. Den Schuh zieh ich mir gar nicht erst an.

Haben Sie denn eine Geschichte für mich, die Sie lieber mögen?

Ich habe tausend Geschichten, aber ich sortiere meine Geschichten nicht in was ich lieb und was ich nicht lieb habe.

Rudolf Zwirner und Sigmar Polke, 1969. Foto: Benjamin Katz (Unbenannt 2). © VG Bild-Kunst, Bonn 2019 für Benjamin Katz. © The Estate of Sigmar Polke, Cologne/VG Bild-Kunst, Bonn 2019.

1992 haben Sie Ihre letzte Galerie in Köln zugemacht. Fiel Ihnen der Abschied schwer?

Überhaupt nicht. Ich wollte in meinem Leben immer noch etwas anderes machen. Ich hätte gerne eine Galerie in Berlin aufgemacht, aber ich konnte meine Mitarbeiter nicht überreden, mitzuziehen. Ich habe dann wichtigere Sachen gemacht, nämlich ein Archiv gegründet.

Erzählen Sie mir davon!

Das Archiv heißt heute ZADIK (Zentralarchiv für deutsche und internationale Kunstmarktforschung e. V., Anm. d. Red.). Dort ist Material aller wichtigen Galerien des 20. Jahrhunderts gesammelt, die des 21. wachsen da auch schon rein. Es ist ein großes Archiv, angegliedert an die Universität in Köln. Ich war der erste, der die Archivalien gesammelt hat, und ich war Gründungsdirektor, bis das dann ein professioneller Archivar übernommen hat.

Bei meiner Recherche für dieses Gespräch habe ich einen Artikel von Art News entdeckt, in dem ihr Buch vorgestellt wird. In der Überschrift steht „Rudolf Zwirner (David’s Dad)“. In der Regel ist man ja immer „das Kind von“, hier ist es andersrum. Wie finden Sie das?

Ist doch wunderbar für einen Vater, wenn der Sohn nicht den Papa kopiert, sondern ein völlig neues Konzept erarbeitet. David arbeitet global! Er hat völlig andere Vorstellungen als ich und ist extrem erfolgreich. Ist doch nur herrlich!

Fragt er Sie nach Rat?

Nein.

David Zwirner als Siebenjähriger in der Galerie vor Andy Warhols Elvis Presley, 1969, rechts daneben David im Jahr 2015. ZADIK, Foto: Philipp Fernandes do Brito (2015), Guido Mangold (1971). The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc./Artists Rights Society (ARS), New York.

Jetzt habe ich noch ein paar schnelle Fragen zum Schluss: Was war die letzte Ausstellung, die sie sich angeschaut haben?

Ich war gerade in Wien. Da habe ich eine riesengroße Retrospektive von Albrecht Dürer in der Albertina gesehen – eine fantastische Ausstellung. Im gleichen Haus gab es noch eine gigantische Ausstellung von Maria Lassnig, eine völlig unterschätzte große Künstlerin. Dann habe ich in der Galerie Schwarzwälder noch eine ganz tolle Ausstellung von Helmut Federle gesehen, ein bedeutender zeitgenössischer Künstler meines Jahrgangs. Und noch ganz was anderes: Ich war in Schloss Schönbrunn und habe mir die unglaubliche Architektur von Johann Bernhard Fischer von Erlach angeguckt. Das ist ja schon mal einiges …

Was ist ihr Lieblingsort für Kunst in Berlin?

Immer wieder und immer wieder die Gemäldegalerie. Leider ist es nicht die Galerie der Moderne, die haben wir ja nicht mehr. Wir haben nur den Hamburger Bahnhof. Da gehe ich auch hin. Aber wenn ich wirklich glücklich bin, dann gehe ich in die Gemäldegalerie. Rogier van der Weiden gucke ich mir gern an. Und es gibt Bilder, zu denen ich jedes Mal gezielt laufe – einen Frans Hals und einen Jan van Eyck.

Rudolf Zwirner mit Allen Jones in der Ausstellung in der ehemaligen Schalterhalle neben der Albertusstraße 18 (Altbau vor dem Abriss). ZADIK, Foto: Guido Mangold.

Gehen Sie noch in Ateliers?

Gestern wäre ich um ein Haar zu Jakob Mattner gegangen, aber aus Wien kommend war ich dann doch noch zu abgespannt. Mattners Arbeiten habe ich schon hier im Haus gezeigt. Ich habe keine Ausstellungsräume, aber im Flur kann man sehr schön Bilder hängen. Ich gehe noch ins Atelier von Albrecht Schäfer. Vor ein, zwei Monaten war ich zuletzt da, demnächst gehe ich wieder. Vor ein paar Tagen habe ich mit Bernd Ribbeck gesprochen, der ruft mich in den nächsten Tagen an, um mir Arbeiten zu zeigen. Aber natürlich werden die Atelierbesuche weniger. Ich kann den Künstlern ja gar nichts geben. Ich bin schließlich kein Galerist mehr.

Rudolf Zwirner Autobiografie “Ich wollte immer Gegenwart” aufgeschrieben von Nicola Kuhn ist im Wienand Verlag erschienen und kostet 25 Euro. Hier könnt ihr sie bestellen.