„Wir gehören dem Land“ Indigenous Australia im me collectors room

7. März 2018 • Text von Julie Göllner

Das Künstlergespräch im me Collectors Room Berlin im Rahmen der „Indigenous Australia“-Ausstellung, musste einfach Erinnerungen an den vielfach prämierten Film The Square (2017) wecken. Die Satire des schwedischen Regisseurs Ruben Östlund nimmt die Kunstwelt aufs Korn, welche stets um Toleranz und kulturellen Austausch bemüht, doch das Aufeinanderprallen verschiedener Welten nicht vermeiden kann…

Mick Namarari Tjapaltjarri, Untitled (Rain Dreaming at Nyunmanu), 1994, synthetic polymer paint on linen, 152 x 183 cm, National Gallery of Australia, Canberra © the estate of the artist, VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Im Austausch mit der National Gallery of Australia sind seit November 100 Arbeiten von 60 australischen KünstlerInnen in der Auguststrasse 68 zu sehen. Zwei von ihnen, Nici Cumpston und John Mawurndjul, reisten für besagtes Event mit Dolmetscher nach Berlin. Das Symposium über „Inhalte, Motive und Ausdrucksweisen von zeitgenössischen indigenen KünstlerInnen Australiens“ wurde moderiert von Silke Hohmann Redakteurin des Monopol Magazins. Die Fotografin Cumpston dokumentiert Umweltschäden, welche das British Empire durch die exzessive Ausbeutung des Landes verursachte und die bis heute nachwirken. Der Aborigines-Künstler Mawurndjul, ist ein klein gewachsener Mann von fast zerbrechlicher Statur mit buschigem weißen Haar, der bisweilen etwas deplatziert wirkte, sich jedoch trotz der Sprachbarriere nicht aus der Ruhe bringen ließ. Als die Gesprächsrunde für Fragen aus dem Publikum geöffnet wurde, meldete sich eine Dame zu Wort, die auf den Klimawandel und das dadurch ausgelöste verschwinden und die Zerstörung von Landmassen verwies. Sie fragte Mawurndjul, wie er diese Veränderung wahrnimmt und ob er sich Sorgen um seine Zukunft und die Zukunft seiner Kinder machen würde.

Michael Riley, Untitled, from the series cloud [boomerang], from Cloud series, 2000, printed 2005, chromogenic pigment print, 110 x 155 cm, National Gallery of Australia, Canberra, purchased 2005 © VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Mawurndjul ist im Arnhemland zu Hause, ein Siedlungsgebiet der Aborigines im Norden Australiens, wo sich die Landschaft seit Jahrtausenden kaum verändert hat und die Zeit stillsteht. Er sorgt sich nicht um die Zukunft, denn er leistet seinen Beitrag, indem er sein Wissen über das Land, Erfahrungen und Werte an seine Kinder weitergibt. Der Begriff „Klimawandel“ schien ihm jedenfalls nicht geläufig zu sein oder zumindest hat er sich bisher nicht den Kopf darüber zerbrochen. Doch die Frage trifft es trotzdem genau auf den Punkt, denn was uns Europäer an der Aborigines-Kultur so fasziniert, ist diese tiefe Verbundenheit zum Land, welches sie ihre Heimat nennen, das harmonische Zusammenleben von Mensch und Tier im Einklang mit der Natur. Niemals würden sie auf die haarsträubende Idee kommen ihren eigenen Lebensraum, in dem und von dem sie leben, zu zerstören. Dies kam bisher nur den „kultivierten“ Weißen in den Sinn, die ihr Land eroberten und sich an den lebensfreundlichen Küstenregionen niederließen. Allein aufgrund der kulturellen Prägung muss ein solcher Gedanke fremd für Mawurndjul sein, dessen Kinder oder Kindeskinder mit großer Wahrscheinlichkeit unter den gravierenden Versäumnissen unserer Zeit leiden werden.

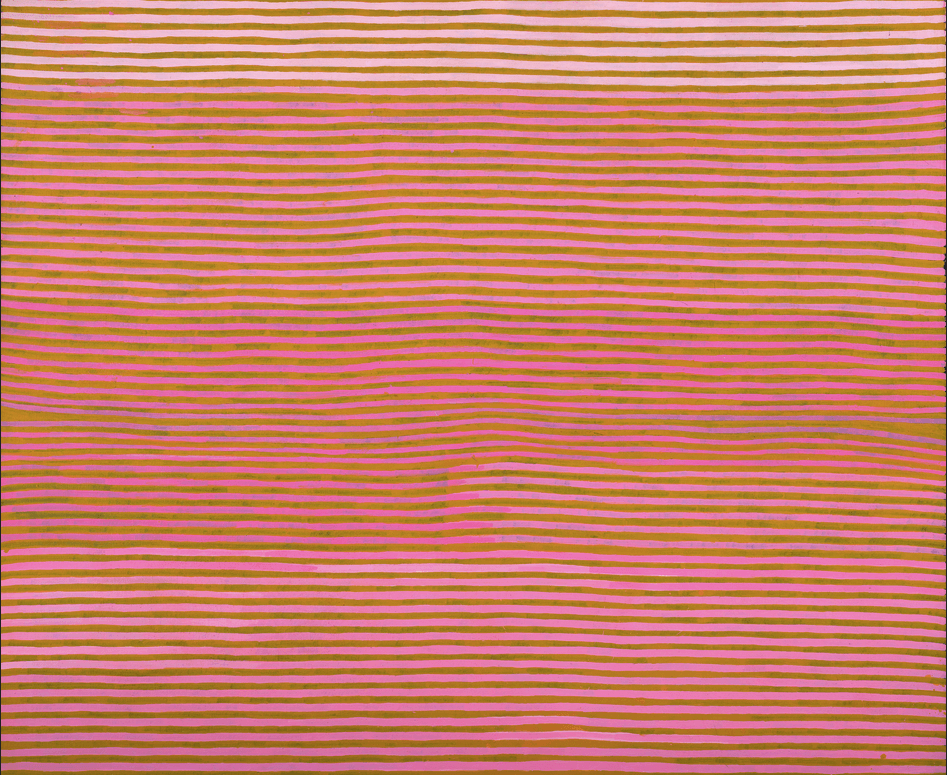

Emily Kame Kngwarreye, Yam awely, 1995, synthetic polymer paint on canvas, 152 x 490 cm, National Gallery of Australia, Canberra © the artist, VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Der erste Raum der „Indigenous Australia“ Ausstellung ähnelt dabei eher einem Völkerkundemuseum als einer Institution für zeitgenössischer Kunst. Wie die meisten Aborigines-Künstler verwendet Mawurndjul ausschließlich Materialien, die ihm das Land zur Verfügung stellt. Die Rinde des Eukalyptus Baums dient ihm als Medium für seine Kunst, welche er mit natürlichen Farbpigmenten bemalt. Charakteristisch für die Region ist eine Punkt- und Strichtechnik, welche die Leinwand optisch in Schwingungen versetzt, wodurch sie zu vibrieren scheint. In Verbindung mit Strichen wird eine vermeintliche Dreidimensionalität erzeugt. Ein einfacher Effekt mit großer Wirkung, wie man ihn auch bei der Op-Art Bewegung findet. Erst seit Kurzem interessieren sich neben Ethno- und Anthropologen auch die westlichen Kunstliebhaber für die Arbeiten der australischen Ureinwohner. Richard Bell kommentiert diese Tatsache 2005 mit seinem Bild Big brush stroke, eine Naheaufnahme von Roy Lichtenstein Siebdrucktechnik. Seiner Meinung nach ist das Konzept „Aboriginal Art“ eine Erfindung der Weißen, die auf falschen Annahmen basiert.

Christopher Pease, Hunting Party, 2003, oil on canvas, 128 x 210,5 cm, National Gallery of Australia, Canberra © courtesy of the artist and Michael Reid Sydney + Berlin and Gallerysmith, Melbourne

Ein spannender Kontrast wird durch die Künstler konstituiert, die in den Metropolen Australiens zuhause sind. Viele von ihnen haben an bekannten Kunsteinrichtungen studiert, während sich andere autodidaktisch der zeitgenössischen Kunst angenähert haben. Es geht dabei insbesondere um Rassismus in all seinen unterschwelligen Facetten. Politisches Engagement wird bei diesen Künstlern unerlässlich. Am deutlichsten fördern Künstler wie Tony Alber, Vernon Ah Kee und Fiona Foley diese immer noch vorherrschenden Vorurteile und Machtstrukturen zutage. ASH on me ist eine Sammlung von Vintage-Aschenbechern, die Alber in Souvenierläden oder im Internet erwarb, auf denen Aborigines abgebildet sind. Ihn interessiert dabei vor allem wie sich die Identität der Ureinwohner in der Kitsch- und Populärkultur vergegenwärtigt. Ebenso unmissverständlich ist die Botschaft von Ah Kee’s Werk Austracism zu verstehen. In Großbuchstaben steht der Titel auf dem Bild, ein Wortspiel, das sich aus Australia und „ostracism“ zusammensetzt, was Ausgrenzung oder Ächtung bedeutet. Im Hintergrund wiederholt sich der Satz „I’m not racist, but…“, auf den immer wieder eine neue Aussage mit widersprüchlichem Inhalt folgt, z.B. „I’m not racist, but…I don’t know why the Aboriginal people can’t look after their houses properly“. Foley zieht einen direkten Vergleich zwischen Australien und der rassistisch motivierten Segregation in den USA der 50er und 60er Jahre. HHH steht für „Hedonistic Honky Haters“, eine schwarze Gegenbewegung, die sich 1965 als Reaktion auf den Ku Klux Klan, formte. Die meist männlichen Anhänger dieser Bewegung trugen schwarze statt weiße Kapuzen und farbenfrohe, folkloristische Gewänder, fünf von diesen sind in der Ausstellung zu sehen.

Indigenous Australia: Masterworks from the National Gallery of Australia, 2017, me Collectors Room Berlin, Photo: Lidia Tirri

Die Ausstellung thematisiert auch die Diskriminierungen der kolonialen Vergangenheit und deren Auswirkungen, die bis heute spürbar sind. Die Arbeiten gehen dabei insbesondere auf die systematische Zwangsentfernung der Aborigines-Kinder, die Landenteignung und die daraus resultierende Entwurzelung, ein. Die Betroffenen wurden von ihren Familien getrennt und kamen in ein Heim oder zu einer neuen Familie. Man glaubte sie durch westliche Erziehung „kultivieren“ zu können und verbot ihnen ihre eigene Sprache zu sprechen. Zu diesem Zweck wurden sogar offizielle Messungen zur Feststellung der „Whiteness“ durchgeführt. Die Künstlerin Yhonnie Scarce hat die Tragik dieser Kolonialpolitik in ihrer Arbeit The Cultivation of Whiteness (2013) festgehalten. In sechzig durchsichtigen Reagenzgläsern hat sie jeweils schwarze Glasobjekte hineingelegt, die unterschiedlich stark demoliert wurden. Scarce verweist auf den Mangel an Menschlichkeit und kritisiert, dass diese Kinder zu wissenschaftlichen Versuchsobjekten degradiert wurden. Mit den Konsequenzen dieser radikalen Entwurzelung beschäftigt sich auch Julie Gogh: Some Tasmanian Aboriginal children living with non-Aboriginal people before 1840 ist ein Werk aus dem Jahr 2008. Ein Dutzend Holzstäbe, die mit den Namen der Kinder beschriftet sind, wurden in einen Holzstuhl dessen Sitzunterlage fehlt, gequetscht. Alle Holzstäbe sind an den Enden angespitzt als Symbol dafür, dass man ohne seine Wurzeln verloren ist. Brenda L. Croft thematisiert in Oh look the Antichrist (1998), den Einfluss der Missionare, welche den britischen Inquisitoren folgten und die Kultur der Aborigines im Namen der Christianisierung unterdrückten. Die verschiedenen Aufstände der Aborigines über Jahrzehnte hinweg, bis hin zur Gründung einer eigenen Botschaft, dokumentierte Robert Campbell Jnr. in Aboriginal Embassy (1986).

Brenda L. Croft, Oh look the Antichrist, from the series Alt(a)red Angels in the series In my father’s House, 1998, direct positive colour photograph, 126 x 99 cm, National Gallery of Australia, Canberra © VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Das Land ist für die Aborigines mehr als eine Nutzfläche, es ist die Heimat ihrer Ahnen, ein Ort voller Geschichten, der durch das Praktizieren von Ritualen und Zeremonien gehuldigt wird und mit dem sie tief verbunden sind. Kunst ist für die Aborigines eine Form der Sozialisierung oder Humanisierung ihres natürlichen Lebensraums. Gleichzeitig setzten sich die Werke der „Indigenious Australia“-Ausstellung mit den Schwierigkeiten, die sich seitdem Auftauchen des White Man ergeben haben, auseinander und berichten von der Komplexität des Zusammenlebens. Der Satz „wir gehören dem Land“ wird so emblematisch für eine physisch, emotionale und spirituelle Beziehung zu dem Land ihrer Vorfahren und der tiefen Verwurzelung, die sie so markant von der westlichen Kultur unterscheidet.

WANN: Die Ausstellung ist noch bis zum 2. April 2018.

WO: Zu sehen im me Collectors Room Berlin, Auguststraße 68, 10117 Berlin.