Anti-Snobismus in erlesener Runde Socle du Monde Biennale im dänischen Herning

7. Oktober 2021 • Text von Anna Meinecke

Ein Kopfstand für einen neuen Blick auf die Welt, so etwa die Idee hinter Piero Manzonis „Socle du Monde“, der der Socle du Monde Biennale im dänischen Herning ihren Namen gab. Tatsächlich eröffnet die Ausstellung neue Perspektiven, vor allem ermöglicht sie ein wunderbar dekontextualisiertes Erschließen einzelner künstlerischer Positionen.

Ein bisschen blöd kommt man sich schon vor, wenn nach einem Tag Kunstroute, nach unzähligen Werken, viele von bekannten Namen, ausgerechnet ein mintfarbener getufteter Teppich in Erinnerung bleibt. Nina Ekman lässt in der ehemaligen Volkshochschule von Herning, einem low key spektakulären Brutalismus-Turm mit hölzerner Innenverkleidung, einen Birkenwald zerfließen. „Forest Bathing“, heißt die Arbeit. Schon wieder so ein Trend-Klischee. Waldbaden, Retro-Ambiente, Trendmedium in Pinterest-freundlicher Farbgebung. Man geht sich ja so ungern selbst auf den Leim. Hier wird Populärästhetik gleich auf mehreren Ebenen heraufbeschworen. Wer aber bitte soll sich dem Charme der Inszenierung verweigern? Darf man die Schönheit des Handwerks nicht bewundern? Darf man nicht anerkennen, auf wie vielen Ebenen eine Arbeit Gefühle von jetzt berührt und offensichtlich so unmittelbar mit einem zu tun hat, dass sie sich schwer vergessen lässt?

Die Socle du Monde Biennale im dänischen Herning ist mit sieben Stationen an unterschiedlichen Orten so liebevoll kuratiert, dass die Begeisterung ob der Kunst direkt auf die Umgebung abstrahlt. Wieso war man nicht schon viel früher mal zu Besuch in der Stadt? Zu weit weg, Unwissen, ja, es gibt Gründe, aber wie gut sind sie wirklich? „Welcome back my friends to the show that never ends“ – ein Ausstellungstitel so warm, so wenig auf Coolness bedacht. Eigentlich war die von Tijs Visser kuratierte Biennale für das vergangene Jahr geplant. Sie musste verschoben werden, jetzt aber findet sie mit klarer Message statt: Wir sind wieder da, ihr seid wieder da, es geht weiter.

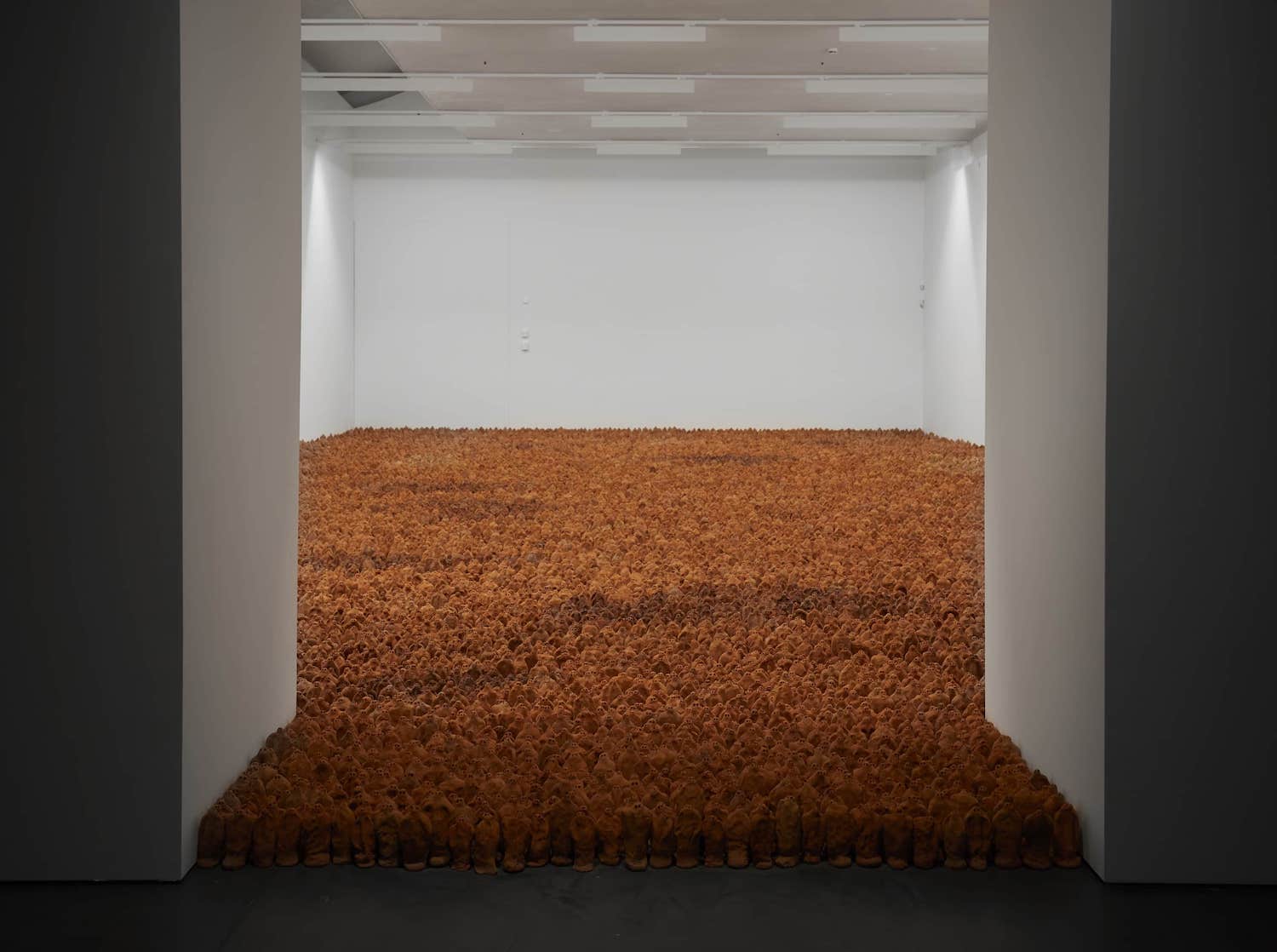

Das Heart Museum, kurz für Herning Museum of Contemporary Art, ist so etwas wie das Herz der Biennale. Hier gibt es die ganz großen Namen zu sehen. Antony Gormley, Kimsooja und ein Best of Arte Povera, die „arme Kunst“ aus leicht erhältlichen, alltäglichen Werkstoffen, als Strömung entstanden im Italien der späten 60er. Eine Teekessel-Dampf-Installation von Michelangelo Pistoletto, ein an Leinwand baumelndes Bettgestell von Jannis Kounellis, ein an die Wand montierter Steinblock von Giovanni Anselmo, ein Igloo von Mario Merz und – ein ganz persönlicher Favorit – die minimalistisch alu-gerahmte Hommage an die Markise „Zig-Zag“ von Alighiero Boetti. Inmitten vermeintlich kargen Materials blitzt so angenehm Cleverness auf. Gerade wer gewöhnlich einen Hang zur flashy Art hat, wird in Anbetracht der Eigendynamik der Objekte ein wenig Demut gelehrt. Sinnlichkeit und politische Überzeugung lassen sich eben auch ohne visuelle Reizelemente transportieren.

Im Heart Museum steht auch der original „Socle du Monde“, ein Bronzewürfel des italienischen Künstlers Piero Manzoni, der der Biennale ihren Namen gab. Witz ist: Die Inschrift der Arbeit liest sich am besten, wenn man sie auf dem Kopf stehend zu entziffern versucht. Nebeneffekt einer solchen Aktion: Plötzlich scheint die Welt auf Manzonis Sockel zu ruhen, präsentiert als Kunstwerk gilt es, sich neu zu ihr zu positionieren.

Es böte sich wohl an, auf der Suche nach einem Leitmotiv für die insgesamt sieben Stationen der Socle du Monde Biennale auf Materialität oder speziell Textilien abzustellen – zumal die Stadt Herning in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts als Zentrum der Textilproduktion florierte. Was jedoch den Besuch der Biennale prägt und was gewissermaßen ganz im Sinne ihres Namensgebers gewesen sein könnte, ist die konstante Herausforderung, beim Betrachten der Kunst eine neue, ganz eigene Perspektive einzunehmen.

Wer die eingangs bereits erwähnte Ex-Volkshochschule betritt, muss jeglichen Kultursnobismus ablegen. Alle ausgestellten Künstler*innen haben sich über einen Open Call beworben. Manche von ihnen sind in der Kunstwelt verankert, andere nicht. Und wenn man dann am Abend die abfotografierten Werkbeschriftungen nachgooglet, zeigt sich, dass man mit der eigenen Einschätzung nicht selten rasant daneben lag. In Erinnerung bleiben die Ekmanschen Birken, der gewebte Menschenknoten von Siri Viola, die Komposthaufen von Regitze Engelsborg Karlsen. Und natürlich Søren Hüttels verspiegeltes „Las Vegas“-Sign am Eingang des kunstbestückten Waldstücks „Deep Forest Art Land“, wo ebenfalls Arbeiten aus dem Open Call zu entdecken sind.

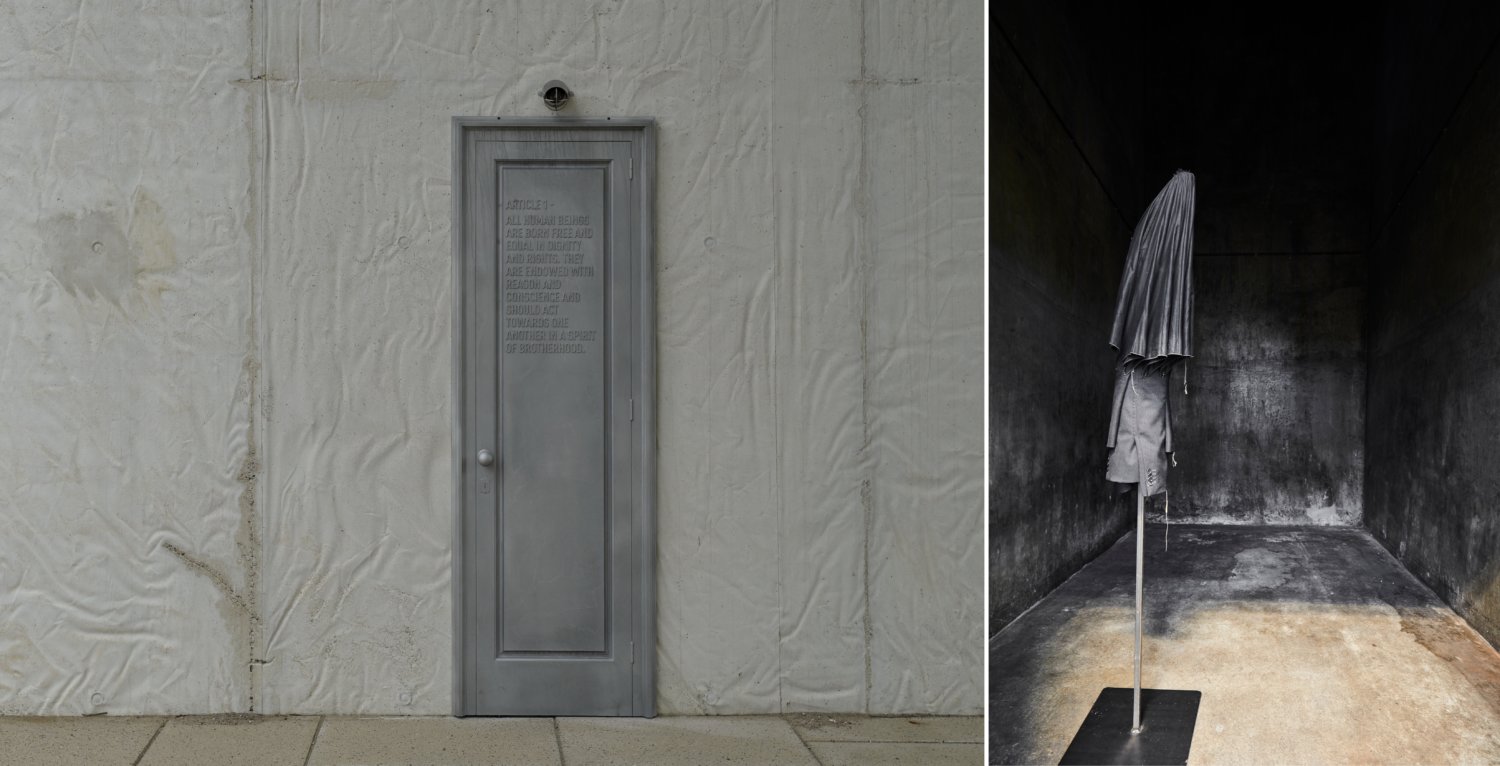

Man muss sich so seinen Weg bahnen – durch den Wald, quer durch die Stadt, wo der spanische Künstlers Jaume Plensa an 21 Orten Aluminiumtüren mit Artikeln der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte installiert hat, entlang der Exponate der permanenten Ausstellung des Herninger Textil Museums, wo neben Webstühlen & Co. eben gegenwärtig auch Skulpturen zu sehen sind. Es ist möglich, bei der doch recht individuell angelegten Navigation auch mal etwas zu verpassen.

Man kann sich in Vollständigkeitsfantasien verbeißen oder auch mal ein Werk ungesehen lassen. Zwingend wird man Positionen entdecken, vor allem für sich entdecken, weil ausgerechnet diese eine Arbeit im ungewöhnlichen, zuweilen schwer überschaubaren Kontext ins Auge stach. Die Gänseblümchenkette aus Menschenknochen von Charles LeDray zum Beispiel oder die in industriell abgerockt martialisch anmutenden Kammern installierten Lumpengebilde von Kari Anne Helleberg Bahri.

Unbedingt nötig ist schließlich der Gang in die Kirche. Wer sich zum Glockenturm von Sankt Johannes hocharbeitet, ist allein mit einem Wandteppich von El Anatsui, gefertigt aus recycelten Metallteilchen. Gefühlt weit weg von der Außenwelt, weiter jedenfalls als ein paar Etagen Treppe, kehrt Ruhe ein. Auffällig beim Besuch der Socle du Monde Biennale ist, wie unbeobachtet man sich durch die Ausstellungsorte bewegen kann. Das Angebot ist reichhaltig, vielfältig und anspruchsvoll, aber man darf es sich selbst erarbeiten. Verharren, wo man es fühlt, mögen, was einen anspricht. Der Lohn ist ein gefühlt seltener, unverstellt eigener Blick auf unterschiedliche künstlerische Positionen, der deren Kontextualisierung nicht überflüssig, aber für den Moment zweitrangig macht. Der getuftete Birkenwald etwa, emotionalisiert der nicht ganz wundervoll, weil er einerseits auf Handarbeit, aufs Häusliche und die Sicherheit in den eigenen vier Wänden, andererseits auf die Sehnsucht nach Grenzenlosigkeit und die Flucht in die Natur referenziert? Wer die Biennale verlässt, wird etwas entdeckt, etwas verstanden und einiges genossen haben.

WANN: Die Socle du Monde Biennale läuft noch bis Sonntag, den 31. Oktober.

WO: Herning Museum of Contemporary Art – HEART, Bitten og Aage, Damgaards Plads 2, 7400 Herning, Denmark. Und an verschiedenen anderen Orten in der Stadt.