Mein täglich Brot bezahl mir Pia Ferm in der Galerie Judith Andreae

2. Oktober 2021 • Text von Anna Meinecke

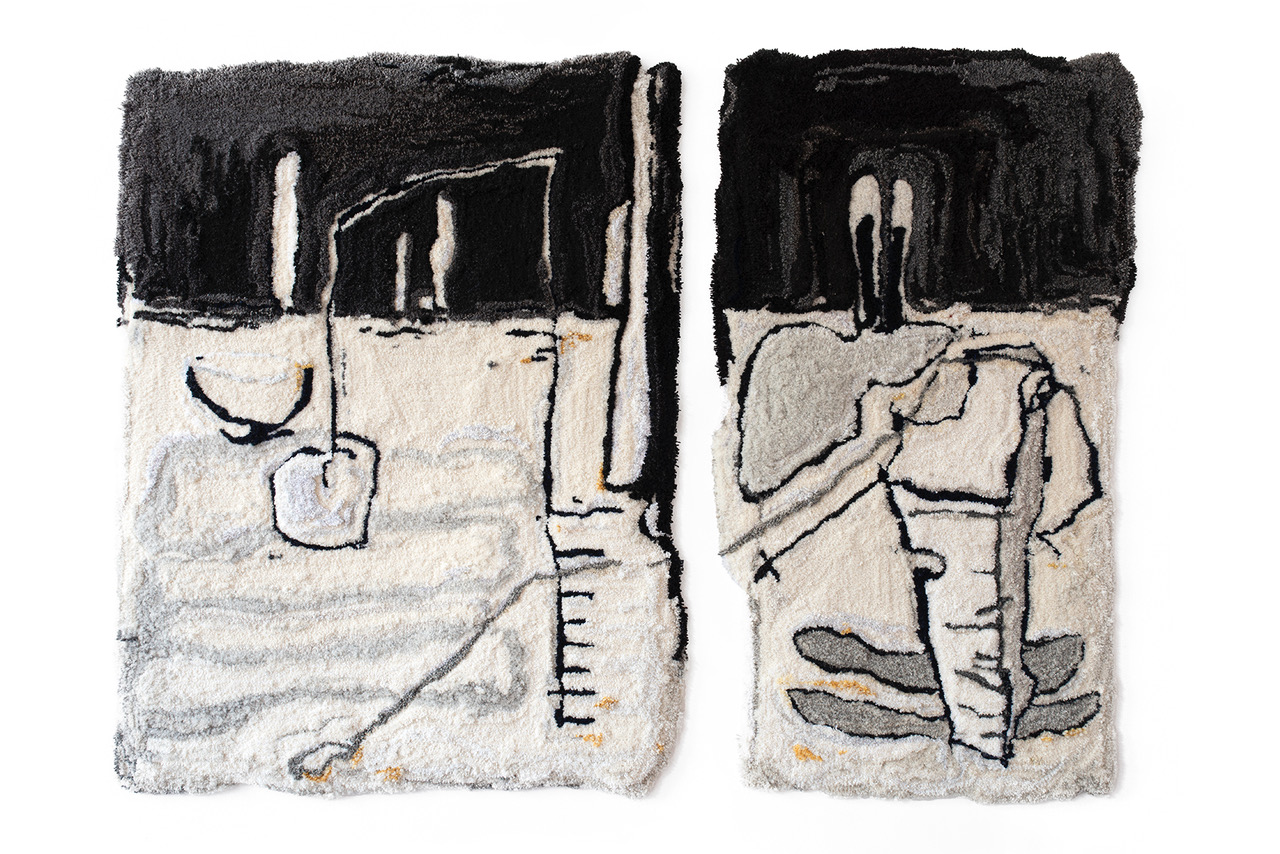

Pia Ferm ist eine altmodische Künstlerin. Das sagt sie selbst und meint damit einen langsamen, handwerklichen Prozess der Bildproduktion. Unter dem Titel „Bread & Butter“ sind ihre Arbeiten aktuell in der Bonner Galerie Judith Andreae zu sehen. Wir sprechen über ihr ambivalentes Verhältnis zu Schönheit, Butterbrot und die Sehnsucht nach dem Geldverdienen.

gallerytalk.net: Du tuftest Teppiche, webst, bearbeitest Marmor. Menschen brauchen ja immer eine Schublade, du nennst dich Bildhauerin. Greifst du damit denjenigen voraus, die geneigt wären, dich als Textilkünstlerin abzuspeichern?

Pia Ferm: Genau, ich bin Bildhauerin. Wenn ich tufte, ist es, als würde ich dreidimensional zeichnen. Es ist ein bisschen wie mit Knete basteln, man setzt Farben aneinander und modelliert eine Form. Wenn ich webe, dann arbeite ich eine Zeichnung in ein Stück Stoff ein. Und wenn ich Stein bearbeite, dann ist das ganz klassisch Bildhauerei. Mit dem Begriff Textilkünstler*in muss man wirklich vorsichtig sein.

Wieso?

Wenn man anfängt, mit Berufsbezeichnungen zu jonglieren, sollte man bei denen bleiben, die man ausfüllen kann. Ich kenne das Material gut, weil ich unabhängig von meiner künstlerischen Praxis immer viel mit Textilien gearbeitet habe. Aber es ist so ein großes Feld und es gibt so viel handwerkliches Wissen in dem Bereich, das ich nicht besitze. Ich mag den deutschen Ausdruck „Bildhauerin“ wegen der handwerklichen Konnotation. Ich denke da an einen langsamen Prozess der Bildproduktion. Ich bin ein bisschen altmodisch. Ich finde, „Bildhauerin“ passt zu mir.

Wenn du sagst, du bist altmodisch, inwiefern bist du eine altmodische Künstlerin?

Ich finde zum Beispiel, dass man nicht einfach behaupten sollte, bestimmte Techniken zu beherrschen, wenn man in Wahrheit nur über Grundkenntnisse verfügt. Man sollte lernen, eine Technik korrekt auszuführen, bevor man abstrahiert. Und die eigenen Hände sollten im Werk präsent sein.

Das heißt, du würdest keine Arbeit zur Fertigung in Auftrag geben?

Es wäre nicht mehr meine Arbeit, wenn jemand anders sie umgesetzt hätte. Und dabei geht es mir nicht darum, dass man sich Autor*innenschaft in irgendeiner Weise verdienen müsste. Mich würde diese Art zu arbeiten einfach nicht befriedigen. Wenn man etwas selbst macht, kann man fürchterlich scheitern. Aber manchmal wird etwas gut, besser noch als erwartet und das fühlt sich großartig an. Ich bin dann richtig zufrieden mit mir und kann sagen: „Du hast das geschaffen – mit deinen Händen.“

Du bringst so viel Demut vor dem Handwerk mit, gleichzeitig probierst du dich in mehreren Techniken aus. Wie geht das zusammen?

Mir geht es nicht darum, eine Technik perfekt zu beherrschen. In der zeitgenössischen Kunst sind handwerkliche Arbeiten gerade angesagt. Aber wir Künstler*innen sollten sehr demütig sein in Anbetracht der Tatsache, dass es Menschen gibt, die ihr ganzes Leben eine bestimmte Technik perfektioniert haben. Wir leihen uns die Techniken für unsere Arbeit nur aus.

Wie blickst du auf den Textilkunst-Trend?

(überlegt) Ach, es ist schon etwas komisch, dass das auf einmal so angesagt ist. Aber ich war ja nicht die erste, die so gearbeitet hat. Sowohl Weberei als auch Tufting sind ja gerade auch im Interior Design Bereich beliebt. Ich grenze mich davon ab, indem ich nicht einfach nur Schönes produziere.

Was spricht gegen Schönheit?

Es ist schon in Ordnung, wenn Kunst auch schön ist, aber sie sollte immer mehr sein als das. Etwas ausschließlich Schönes will sich niemand lange angucken. Wenn ich einfach einen Teppich an die Wand hängen würde, der genauso gut auf dem Boden liegen könnte, dann ist es ein Designobjekt. Damit eine Arbeit zu Kunst wird, braucht es mehr als ein bloßes Stattfinden im Kunstkontext. Meine Arbeiten entstammen meiner Welt von Linien und Objekten. Sie müssen neugierig machen, eine Sogwirkung auf Betrachter*innen auswirken.

Also etwa eine gewisse Moodyness ausstrahlen, so wie die Arbeit, die du im Rahmen der Absolvent*innen-Ausstellung der Städelschule im vergangenen Jahr im Frankfurter Portikus gezeigt hast?

Genau. Die Arbeit heißt „Das große Selbstporträt“. Ursprünglich war sie nicht als Selbstporträt angelegt, man kann sie als abstrakt einordnen. Zu dem Zeitpunkt war es meine größte Arbeit, es war die Abschlussausstellung – irgendwie erschien es mir passend, ein Selbstporträt zu zeigen. Ist doch lustig: ein Selbstporträt zu einer Zeit, in der alle versuchen, sich von ihrer besten Seite zu präsentieren. In dieser Gruppe Menschen kämpft jede*r um Raum und Sichtbarkeit und wünscht sich nichts sehnlicher als eine Galerie-Vertretung. (lacht)

Was genau aber macht die Arbeit zu einem Selbstporträt?

Du könntest darin mich erkennen, wie ich betrunken um 4 Uhr morgens an einem Küchentisch sitze und in eine hitzige Diskussion verwickelt bin. Du musst das auch nicht sehen. Aber die Idee ist, dass eine gute Arbeit eine bestimmte Stimmung vermittelt. Mir gefällt es, wenn da ein bisschen Humor oder Ironie mitschwingt. Das Material kann wunderschön sein und gleichzeitig kann man sich damit einen Scherz erlauben.

Du hast eben auch die Größe der Arbeit angesprochen. Gefällt es dir, Raum einzunehmen?

Wenn ich zufrieden mit einer Arbeit bin, wenn es das Bild geworden ist, was ich kreieren wollte, dann ja. Dann verdient es die Arbeit, Platz zu beanspruchen. Wogegen ich allerdings allergisch bin, sind große Arbeiten, die nur mittelmäßig ausgeführt sind. Wer Raum einnehmen will, sollte einen guten Grund dafür haben.

Du bist streng mit dir.

Ja, aber das bedeutet auch, dass ich andere kritisieren kann. (lacht)

Im Rahmen der Portikus-Ausstellung sind deine Arbeiten auf jeden Fall herausgestochen. Ist dir das auch aufgefallen?

(überlegt) Nein, ich war eher überrascht, wie reibungslos sich das alles gefügt hat. Bei Abschlussausstellungen gehören die einzelnen Werke ja nicht wirklich zusammen und alle möchten mit ihren Arbeiten auffallen. Ich war einfach sehr glücklich darüber, dass meine Arbeiten sich in dem Umfeld behaupten konnten. Es ist ein beruhigendes Gefühl, wenn man seine Babys hinaus in die Welt schickt und sie allein klarkommen.

Hattest du da Sorge?

Ich habe lange mit mir gehadert, weil mir meine Arbeiten unfertig vorkamen oder nicht gut genug, aber mit denen in der Portikus-Ausstellung war ich zufrieden. Dass ich dann so viel positives Feedback bekommen habe, hat mir Sicherheit gegeben. Ich hatte recht gehabt: Was ich davor gemacht hatte, war nicht gut genug, das aber schon. Ich kann meine Leistung also richtig einschätzen. Heute weiß ich: Wenn ich kritisch mit mir selbst bin, gibt es dafür einen Grund.

Wie sieht denn so ein typischer Tag im Atelier für dich aus?

Zunächst mal habe ich eine große Sammlung von Zeichnungen. Wenn mir eine Idee kommt, dann speichere ich sie ab, indem ich sie zeichne. Die Zeichnungen sammele ich in Mappen und Boxen. Das sind für mich visuelle Notizen. Daraus bediene ich mich, wenn ich eine Arbeit angehe. Manchmal übernehme ich nur Elemente einer Zeichnung, manchmal ein ganzes Bild. Die Sammlung hilft mir dabei, anzufangen.

Mir fällt das Anfangen immer leicht, nur das mit dem Zu-Ende-Bringen ist so eine Sache.

So ging es mir früher auch. Ich habe hundert Sachen angefangen und nichts wurde fertig. Damals haben mir gewissermaßen die Umstände geholfen. Bevor ich mein eigenes Equipment und meinen eigenen Arbeitsplatz hatte, war ich abhängig. Ich musste mich in Werkstätten einmieten. Dann hatte ich vielleicht drei Wochen, um einen Teppich zu fertigen. Am Ende habe ich oft auf dem Sofa in der Werkstattküche übernachtet, weil die Arbeit eben fertig werden musste, bevor die nächste Person meinen Arbeitsplatz brauchte. Ich empfinde es als ganz schön luxuriös, mittlerweile mein eigenes Atelier zu haben. Ich kann nach Hause gehen und nochmal über Details nachdenken, statt eine Arbeit einfach abzuschließen, weil ich es mir nicht leisten kann, länger dafür zu brauchen als geplant.

Ist es nicht auch gefährlich, wenn der Zeitdruck wegfällt?

Klar, ich könnte theoretisch auch eine Menge Zeit verschwenden. Wenn eine komplizierte Entscheidung ansteht, kann man eine Menge Kaffee trinken, darüber nachdenken und die Entscheidung schließlich auf morgen verschieben, stattdessen eine Schublade aussortieren. Ich bin gut im Prokrastinieren, aber ich bin auch schon viel besser darin geworden, Dinge fertigzustellen, als ich das vielleicht noch vor fünf Jahren war.

Wann fühlt sich eine Arbeit für dich fertig an?

Ist man nicht immer quasi fertig und muss sich dazu zwingen, einen Abschluss zu finden? Jedes Mal, wenn ich meine Arbeiten hänge, verändere ich dann aber noch kleine Details, trimme ein wenig, schneide ein bisschen was weg. Wenn ich mit Stein arbeite, ist die Skulptur fertig, sobald die Oberfläche versiegelt ist. Aber bei Textilarbeiten kann man immer noch etwas anpassen. An der Rückseite sind die Fäden zwar verklebt, aber die Oberfläche kann man weiter formen. Man kann zum Beispiel ein Relief noch stärker herausarbeiten, hier und da ein bisschen trimmen. Das kann zwei Tage dauern oder zwei Monate.

Deine Ausstellung in der Bonner Galerie Judith Andrea heißt „Bread & Butter“. Ist das jetzt einfach sehr deutsch von dir oder geht es vielleicht um viel wesentlichere Fragen?

Beides. Ich mag dieses typisch deutsche Butterbrot. Mir gefällt die Schlichtheit – nichts muss neu dazu erfunden werden, alle lieben es so, wie es ist. Gleichzeitig hat es verschiedene Facetten. Es kann ein einfacher Snack sein, den man so nebenbei einnimmt, oder eine wirklich schöne Mahlzeit. Butterbrot ist mehr als Brot und Butter, ich könnte nicht darauf verzichten. Vor allem aber möchte ich, dass die Kunst mein „Bread & Butter“ ist, also meinen Lebensunterhalt sichert.

Im Ausstellungstitel klingt also eine fundamentale Forderung an.

Ja, da schwingt auch ein politischer Gedanke mit. Ich habe quasi gerade erst mein Studium abgeschlossen und jetzt verkünde ich lautstark, dass die Kunst meine Haupteinnahmequelle sein soll. Alle wollen immer am Glamour der Kunstwelt teilhaben, aber niemand will sagen, dass sie*er bezahlt werden will. Mir war es wichtig, das zu thematisieren, gerade weil es meine erste Einzelausstellung in einem kommerziellen Ausstellungsraum ist. Mit Kunst Geld verdienen, so soll mein Leben aussehen.

Fällt es dir schwer, diesen Wunsch einzugestehen?

Ich hadere durchaus damit. Aber ich habe auch nicht all das Geld in meine Materialien, in mein Studio, schlussendlich in mich investiert, um am Ende nicht davon leben zu können. Und es ist ja nicht nur Geld gewesen, es waren Zeit, Wünsche und Hoffnung. Es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde: „Ach, das kann so oder so aussehen, ist mir nicht so wichtig.“ Ich erlaube mir, an die Magie meiner eigenen Realität zu glauben. Wenn man etwas oft genug wiederholt, wenn man entscheidet, dass etwas passieren wird, dann sind die Chancen deutlich höher, dass es tatsächlich eintrifft.

Du hast mal gesagt, Kunst lasse sich nicht übersetzen. Wie meinst du das?

Ha, romantisch, oder? (lacht) Vielleicht kann ich es so erklären: Stell dir vor, du möchtest etwas ausdrücken. Dann kannst du es sagen oder schreiben, vielleicht aufmalen. Wenn du aber Kunst machst – ganz egal, ob techniklastig oder komplett konzeptionell, darf es keine gleichwertige Alternative des Ausdrucks geben. Sonst sag es eben anders.

Würdest du dich gegen Versuche der Kunstkritik wehren, möglicherweise unübersetzbare Werke dennoch zu decodieren?

Das Decodieren ist mehr Kunst-Business als Teil der Kunst selbst. Künstler*innen sollten aufpassen, die eigenen Ideen nicht mit deren Interpretation zu verwechseln. Egal, wie man es anstellt, früher oder später wird Kunst immer kontextualisiert, decodiert und übersetzt werden. Aber eine Arbeit sollte nicht darauf angelegt sein, gelesen zu werden. Als Künstler*in sollte man sich mit sich selbst befassen und innerhalb der eigenen Logik arbeiten. Nur wer den Blick nach innen richtet und sich selbst für eine Sache begeistert, kann etwas kreieren, das auch andere interessiert.

Wie lang kann man denn den Blick nach innen richten, ohne auch nur ein bisschen nach außen zu schielen?

Ich bin auf jeden Fall ungeduldig. Je mehr ich arbeite, desto besser erschließt sich, was ich da wirklich mache. Jedes neue Werk bezieht sich auf die Werke, die bereits existieren. Und solange es nur einige wenige gibt, ergeben sie nie völlig Sinn, weil ja ganz viel von meinem Referenzrahmen bislang nur in meinem Kopf stattfindet. Ich habe permanent Angst, dass die nächste gute Idee ausbleibt. Deswegen sammle ich auch so akribisch Notizen. Die geben mir die Sicherheit, dass da mindestens noch eine gute Arbeit entstehen wird.

WANN: Die Ausstellung „Bread & Butter“ von Pia Ferm läuft noch bis Samstag, den 30. Oktober.

WO: Galerie Judith Andreae, Paul-Kemp-Straße 7, 53173 Bonn.

In freundlicher Zusammenarbeit mit der Galerie Judith Andreae.