Verschobene Wahrnehmung Natascha Sadr Haghighian im Lenbachhaus

30. Mai 2023 • Text von Julia Anna Wittmann

Natascha Sadr Haghighian öffnet den Besucher*innen die Augen und Ohren zum Thema Migration. Im Mittelpunkt ihrer Ausstellung im Lenbachhaus steht die Trillerpfeife, die als Signalinstrument wachrüttelt. Bekannte Orte und alltägliche Begebenheiten erscheinen in neuem Licht.

Der Titel der Ausstellung “Jetzt wo ich dich hören kann tun meine Augen weh (Tumult)” verweist auf die Erkenntnis, die eintritt, nachdem sich durch eine neue Information die eigene Wahrnehmung verschoben hat. Genau diesen Moment kreiert Natascha Sadr Haghighian im Lenbachhaus. Die Künstlerin zeigt multimediale Werke, mit denen sie sich auf unterschiedliche Art und Weise der Thematik der Migration annähert und bereits Bekanntes in ein neues Licht rückt. Im Ausstellungsraum können die Besucher*innen erahnen, welche Rolle Gemüsekisten, Trillerpfeifen, Steine, Zungen oder bestimmte Ortsschilder in Bezug zu Migration spielen.

Die großformatige Textilarbeit “Jetzt wo ich dich hören kann tun meine Augen weh (Tumult)” trägt denselben Titel wie die Ausstellung und zeigt eine große, rote Trillerpfeife. Das Werk ist eine Hommage an den im vergangenen Jahr an einem Herzfehler verstorbenen Aktivisten Hassan Numan, der die Trillerpfeife im friedlichen Kampf gegen Abschiebungen aus deutschen Geflüchtetenunterkünften einsetzte. Das Signalinstrument ist hier nicht nur zu sehen, es wird auch zum Ausgangspunkt für die Soundinstallation “tribute to whistle”, deren rhythmische Klänge den Ausstellungsraum beschallen.

Zwischen zahlreichen Kabeln und kleinformatigen Lautsprechern spannt sich ein kurioser Klangteppich auf. Es handelt sich um sechs 8-Kanal-Kompositionen für Trillerpfeifen, die mit unterschiedlichen Längen im Loop laufen. Dabei überlagern sich die Töne fortlaufend und lassen eine musikalische Vielstimmigkeit entstehen. Die Kompositionen wurden jeweils von Jessica Ekomane, Maurice Louca, DJ Marfox, Jako Maron, Tisha Mukarji und Elnaz Seyedi entwickelt.

Das Ganze hört sich sehr viel angenehmer und harmonischer an, als es zunächst klingt. Trotz der individuellen Kompositionen mit teilweise elektronischer Untermalung bleibt das dominierende Instrument die Trillerpfeife, deren Klänge die Besucher*innen wachrütteln und auf die weiteren Arbeiten aufmerksam machen, die ihnen beim Durchschreiten der Klangräume zwischen den Lautsprechern begegnen.

Fotografien zeigen Haghighian mit einem Stein aus Pappmaché auf dem Kopf an Orten, die auf den ersten Blick nichts gemeinsam haben, jedoch alle mit Migration in Verbindung stehen: ein Acker, ein Schiff mit dem Namen Iuventa, eine Straße in Sizilien. Es sind Orte der Ankunft, der Hoffnung und der Verzweiflung für viele Migrant*innen. Durch ihre physische und fotografisch festgehaltene Anwesenheit vor Ort wirkt die Künstlerin wie eine stillen Zeugin der Geschehnisse.

Besucher*innen der Venedig Biennale 2019 kommen diese Arbeiten der Künstlerin vielleicht bereits bekannt vor. Damals bespielte Haghighian den deutschen Pavillon unter dem Pseudonym Natascha Süder Happelmann ebenfalls mit einem steinernen Kopf und beschäftigte sich mit gesellschaftlichen Aus- und Abgrenzungen – eine Thematik, die die Künstlerin immer wieder aufgreift.

Eine Installation aus Tomatenkisten, Metallstangen und einem Werbebanner spannt den Bogen zu den auf den Fotografien abgebildeten Feldern. Wer pflückt die Tomaten, die hier in Deutschland im Supermarkt landen? Die Arbeit “landscape” verweist auf die unsichtbare Erntearbeit, die größtenteils von Menschen mit Migrationshintergrund ausgeführt wird.

Daneben befindet sich die vierteilige Werkserie “naturalisierung / naturalization”. Zu sehen sind große, rote Objekte, die wie schwere Zungen auf dem Boden liegen und zum Nachdenken über den meist verborgenen und extrem beweglichen Muskel anregen. Warum gehen uns manche Sprachen so schwer von der Zunge und wo liegt der Unterschied zwischen Mutter- und Fremdsprache?

Im historischen Eingangsbereich des Lenbachhauses ist Haghighians neueste Werkserie “Uns soll Wir sollen (Kontrafaktur) / Owed to us We owe (contrafacture)” zu sehen. In sechs Zeichnungen behandelt die Künstlerin den Zusammenhang zwischen der Augsburger Handelsfamilie Fugger, den Benin-Bronzen und dem Sklavenhandel. Auf den Zeichnungen sind Armreife, ein Forscher und ein Hinweis auf den Namen Fugger zu entdecken.

Ausgangspunkt für die Arbeit war die Forschung des Geotechnikers Tobias Skowronek, der vor Kurzem nachweisen konnte, dass die Benin-Bronzen aus speziellen bronzenen Armreifen des 16. Jahrhunderts gefertigt wurden, die Zahlungsmittel und Währung im Sklavenhandel waren.

Diese Armreifen wiederum wurden 1548 vom portugiesischen Königshaus bei Anton Fugger in Auftrag gegeben. Fugger lieferte innerhalb von drei Jahren 1,4 Millionen Stück davon an den König. Die neuen Forschungserkenntnisse machen eine bisher nicht wahrgenommene Rolle der angesehenen Augsburger Familie im Sklavenhandel sichtbar.

Haghighians Arbeiten berühren auf unterschiedliche Art und Weise die Thematik der Migration. Dabei spricht die Künstlerin mit ihren einzelnen Arbeiten verschiedene Themenbereiche an, zeigt geografische Verortungen von Migration auf und lässt Besucher*innen vertraute Landschaften neu bewerten. Die Besucher*innen sind dazu eingeladen, die Zeichnungen, Objekte und Soundinstallation zunächst ohne viel Hintergrundwissen auf sich wirken zu lassen. Erste Hinweise wie Ortsnamen auf Zeichnungen oder Fotografien liefern die Grundlage für eigene Assoziationen. Wer mehr erfahren möchte, kann auf ein Booklet mit kurzen, poetischen Texten zurückgreifen und ausgehend davon eine vertiefte Recherche beginnen.

Das Booklet ist in Zusammenarbeit von Natascha Sadr Haghighian und der Kuratorin Stephanie Weber entstanden, erklärt nicht zu viel und lässt Platz für eigene Gedanken und persönliche Assoziation zu dem Abgebildeten – ähnlich wie ihre Werke selbst, in denen dezente Hinweise auf verborgene Geschichten zu finden sind.

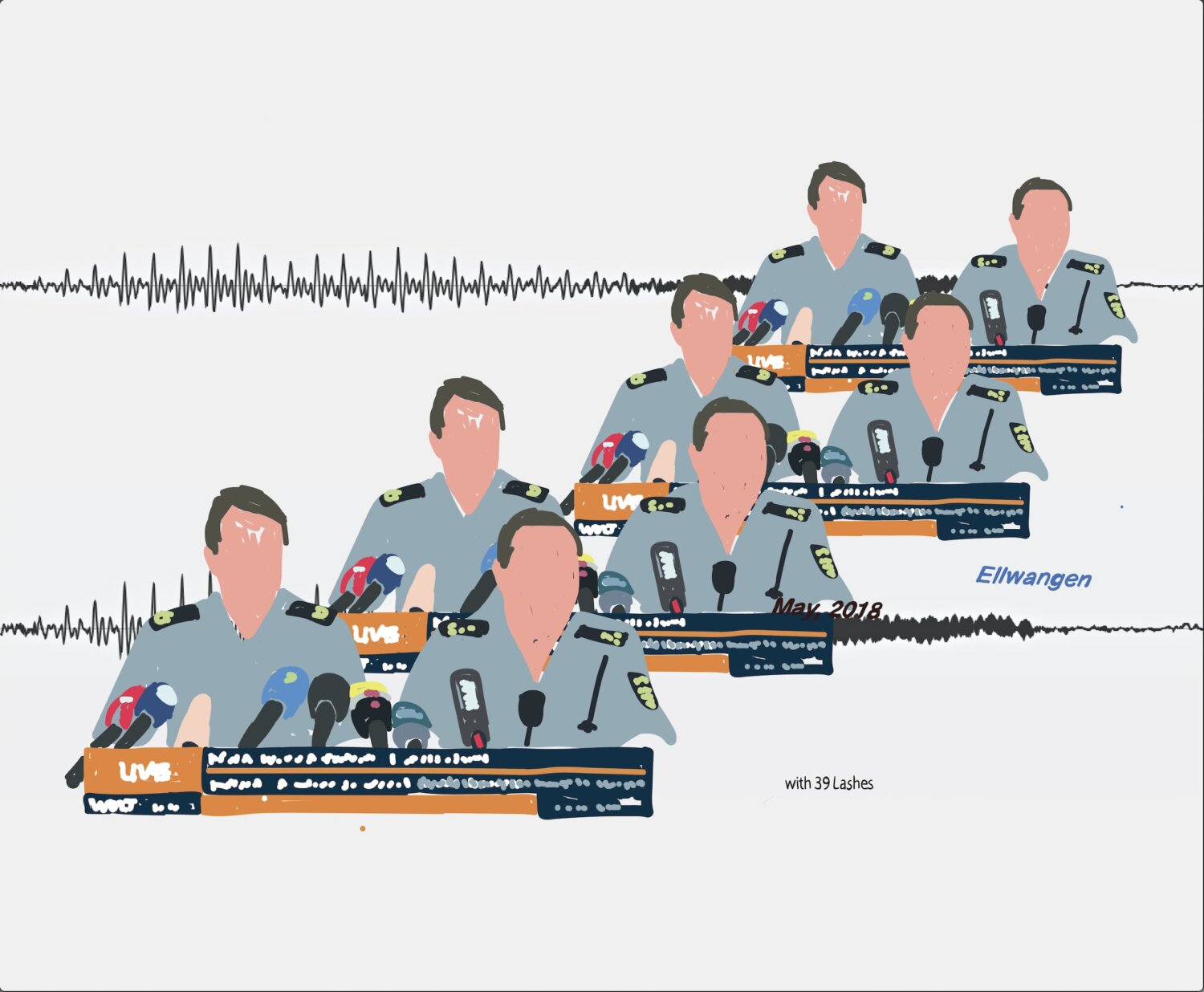

Die Ausstellung zeigt dabei Beziehungen zwischen alltäglichen Orten und Objekten zum Thema Migration auf, ohne persönliche Schicksale in den Fokus zu rücken. Die Bilder und Töne sprechen für alle, die zuhören möchten. Wer sich auf die Arbeiten einlässt und sich den Werken annähert, wird Dinge in einem neuen Licht sehen. Die Augsburger Fugger, das Baden-Württembergische Ellwangen, Tomate aus Sizilien und Zungen stehen plötzlich in Verbindung und werden nach dem Ausstellungsbesuch sicherlich anders wahrgenommen als vorher.

WANN: Die Ausstellung “Jetzt wo ich dich hören kann tun meine Augen weh (Tumult)” von Natascha Sadr Haghighian ist bis zum 8. Oktober zu sehen.

WO: Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Luisenstraße 33, 80333 München.

In freundlicher Zusammenarbeit mit dem Lenbachhaus.